こんにちは!

ひなたママです。

今日は、AIの豆知識コラムを書きます。

今回のテーマは、「 AIがなぜ嘘をつくのか 」です。

- 「これって信じていいの?」

- 「どうすれば見分けられるの?」

- 「AIに嘘をつかせない方法ってあるの?」

こういった疑問に答えます。

この記事を読むことで、あなたは

- AIがなぜ間違ったことを言うのか

- その見分け方

- 間違わせないコツ

が理解できるようになります。

日常でAIをもっと安心して使えるようになると、

- 検索するより早く答えが出せる!

- 副業やブログの作業効率がアップする!

と、活用の幅がぐっと広がっていきますよ。

筆者について

私は2023年にプログラミングスクールの24週フリーランスコースを受講し、ChatGPTやGeminiを活用しながら1年半ほどAIと向き合ってきました。

ブログや副業にもAIを積極的に取り入れており、日々の実践から学んだ経験をもとに、わかりやすくお伝えします。

AIが嘘をつくって本当?

最近、AI(ChatGPTなど)を使っていて、

- 「なんか変なこと言ってるな…」

- 「堂々と間違ったことを教えてくる」

- 「自信たっぷりな回答なのに、あとで間違いだと気づいてショック…」

こんな経験、ありませんか?

私自身も、AIを使いはじめたころに「AIって正しいことしか言わないはず」と思い込んでいました。

でも実際には、まるで本当のように間違った情報を出してくることがあります。

とくに初心者さんだと、

- 「これって信じていいの?」

- 「どうすれば見分けられるの?」

- 「AIに嘘をつかせない方法ってあるの?」

と不安になる方も多いと思います。

今回は、そんな「 AIが嘘をつく問題 」について、わかりやすくお話ししますね。

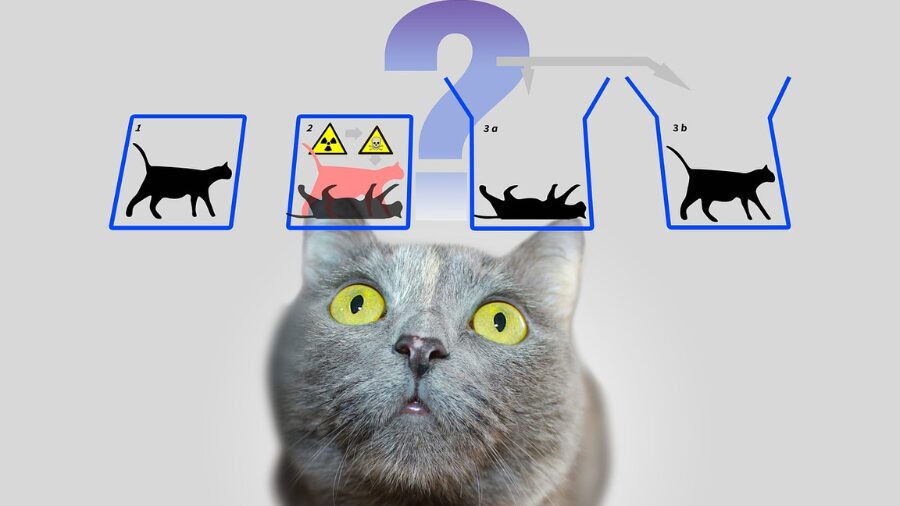

なぜAIは“堂々と間違う”のか?

理由①:AIは「予測」しているだけ

AI、特にChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)は、統計的にもっともらしい文章を作っているだけです。

つまり「正しいから答えている」のではなく、「この言葉のあとに来そうなもの」を予測しているだけ。

なので、必ずしも正しいとは限らないのです。

理由②:学んでいる情報に間違いが含まれている

ChatGPTは、インターネット上の膨大なデータを学習しています。

でも、ネットの情報って、古かったり、間違っていたり、偏っていたりすることもありますよね。

つまり、情報の出どころも玉石混交。

当然、AIもそういった誤った情報を「もっともらしく」出してくることがあります。

理由③:文体が自信満々なので「正しそう」に見える

AIの回答は、丁寧で断定的。

だからこそ、つい信じてしまいがちなんです。

たとえ間違っていても、それに気づけないケースも多くあります。

理由④:だから「ハルシネーション(幻覚)」が起こる

このように、AIがまるで本当のようにウソを言ってしまう現象のことを「ハルシネーション(幻覚)」といいます。

私がこの言葉を知ったのは、以下の本からでした。

- 『人工知能は人間を超えるか』(松尾豊 著)

- 『生成AIパスポート公式テキスト 2024』(生成AI活用普及協会 監修)

AIを使うなら、この概念を知っておくことはとても大切です。

初心者にもわかりやすく、AIの仕組みと注意点を学べます。

筆者の体験:AIの間違いに気づいたときのこと

私は、2023年にプログラミングスクールで24週のフリーランスコースを受講しました。

その中でChatGPTを使って、コードのアイデアを出したり、エラーの原因を一緒に探ったりしていました。

でもその過程で、

- 回答が間違っていたり、

- 存在しない関数名を提案されたり、

- まったく動かないコードを教えられたり、

…など、「あれ?おかしいな」と思う場面がたくさんありました。

最近、実際に起きた「存在しない情報」の例

たとえば、私は「存在しない本をタイトル付き」で紹介されたことがあります。

いくら探しても見当たらないので、不思議に思い、AIに尋ねてみました。

その返答がこちらです。

その時、思ったことは、「え!ないの?!」と、めちゃくちゃびっくりしました。

紹介された他の本はちゃんと存在していたし、このタイトルも“いかにもありそうな名前”だったんです。

しかもAIは、とても自信満々な文体で紹介してきます。

他の正しい情報に混ざっていたことで、より見分けがつきにくかったのも事実です。

以前、プログラミングスクールの講師から「AIは間違うこともあるから、必ず自分で確認するのが大事だよ」と言われたことを、あらためて実感しました。

この経験を通して、「AIとどう付き合えばいいのか」が少しずつ見えてきました。

私が実際に試して効果を感じた、【安全に使うためのコツ】をご紹介します。

どうすればAIの「嘘」に騙されずにすむ?──安全に使う3つのコツ

コツ①:出典や根拠を確認する

たとえば、

「この情報の出典は?」「何年のデータですか?」

と聞いてみるだけでも、精度がぐっと上がることがあります。

コツ②:自分でも調べて裏を取る

AIが出した答えをそのまま信じず、Google検索や書籍で裏を取ってみましょう。

AIはあくまで“補助”ツールと考えるのが安心です。

コツ③:プロンプト(指示文)を工夫する

- 「できるだけ正確な情報に基づいて答えてください」

- 「2024年現在の情報でお願いします」

など、具体的な条件を伝えるだけで精度が上がります。

AI「正しく使えるパートナー」にするために

AIと付き合う上でいちばん大事なのは、「使い方のテクニック」だけではありません。

「 AIは不完全な存在 」だと理解し、上手に頼るスタンスを持つことが、安心して使う第一歩になります。

たとえば、

- AIは万能でも完璧でもない。だからこそ「間違えてもいい」と思えること。

- 「正解を出す道具」ではなく、「考えるきっかけをくれる存在」として使うこと。

- 完璧を求めすぎず、自分の判断力や調査力と組み合わせて使う前提で向き合うこと。

このような意識を持つと、AIに対して「裏切られた」と感じることが減り、

むしろ、「一緒に考えてくれる心強い相棒」のような存在になってくれます。

まとめ:AIは「嘘をつく」のではなく「間違えることがある」

AIは人を騙そうとしているわけではありません。

でも、人間が“過信”してしまうことによって、誤解や失敗が起こるのは事実です。

だからこそ、

- 間違いを見抜く目を持つこと

- 正しく使う知識を身につけること

この2つがとても大切です。

AIと「うまく付き合える人」になることで、

あなたの副業やブログ、日常生活もきっともっとスムーズに、豊かになりますよ。